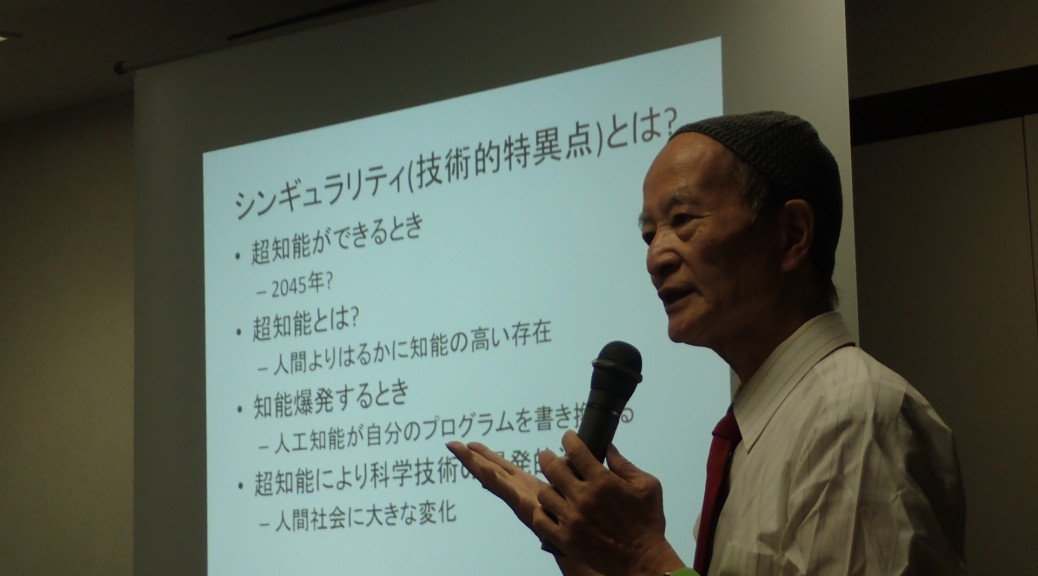

さる2015年7月25日、グランフロント大阪・ナレッジサロンにて、シンギュラリティ・サロン「第7回公開講演会」を開催しました。

今回の講師は、たった10名ほどのチームで世界最先端のスーパーコンピュータ・チップを開発している齊藤元章さん(株式会社PEZY Computing/株式会社ExaScaler/UltraMemory株式会社)。

講演サマリは、松田先生がFacebookグループへ投稿された文章をそのまま掲載します。日本発の画期的なハードウェアへの、熱い期待が感じられる文章です!

————————————————-

斉藤さんの公開講演会が無事終了しました。いや驚天動地のお話しでした。結論から先に書くと、地球の全人口73億人分のシナプス接続と処理能力を6リットル程度の体積内に収めることが可能になるというのです。

それを可能にする技術は慶応の黒田教授が開発した磁界結合によるTCIというインターフェイスです。詳しくは日経エレクトロニクス2015年7、8月号の記事「Exa級の高性能機を目指し半導体・冷却・接続を刷新」(上下)の下、P75の注13にあります。

もしそれが可能であれば、ハード的にはシンギュラリティを達成する技術的基盤が、2045年とは言わず、あと10年程度で達成できるというのです。開発ロードマップ(上、P103、表2)を見ると、2019年からNeuro-Synaptic Processing Unitの試作と検証、2020年末にはサンプル出荷とあります。当初は上記ほどの密度はないと思いますが、それにしても人一人分のシナプス数100兆は詰められるのではないでしょうか。

講演でのお話は1) 経歴、2) スパコン、 3) AGIと分かれました。

1) 斉藤さんは本来は東大の放射線科のお医者さんです。それが診断機器を開発してシリコンバレーで医療系ベンチャー企業を立ち上げ、現在では300人を超える従業員を擁しています。しかし斉藤さんは、2011年にそこを辞めて、日本で画像解析用のCPUチップの開発を行います。それは1024コアのMIMDチップであるPEZYです。

2) ところが昨年あった理研の牧野淳一郎さん(宇宙物理学者、重力多体問題専用計算機GRAPE開発者)から、スパコン作りを勧められ半年あまりで完成させます。現在、高エネルギー研究所で2台、理研で1台稼働しています。速度は1PFLOPSの程度です。しかし大きさは大き目の洗濯機が5台といったものです。それは昨年のグリーン500で2位となり、今年は1位を取る予定です。2020年末までには、30-36PFLOPSのスパコンをたった4台の液浸槽で実現する予定です。ちなみに京コンピュータは、ほぼ10PFLOPSですが、その大きさはみなさんご存知の通りです。その近い先には1エクサフロップスのスパコンがあります。

3) ニューロチップの話は冒頭に述べた通りです。

日本の通弊ですが、斉藤さんが日本で開発した機器に対しては、日本の大企業は見向きもしなかったそうです。東大発ベンチャーのSHAFTは日本で支援を受けられず、DARPAの支援を受けて、Googleに買われました。これも東大発ベンチャーの斉藤さんはアメリカで成功して日本に戻ってくると、政府系の支援を受けられました。このようにスパコンチップの製作には成功したのですが、日本の専門家にはネガティブな人もいるようです。

全脳のコミュニティとしては、脳をエミュレートするハードは、近い将来、日本でできるはずだから、その上で走るアルゴリズムを作ることが大切です。

またPEZYのスパコンも、独自チップであるので、ソフト面はまだ弱いと思われます。やはり日本のコミュニティが(足を引っ張るのではなく)、総力を挙げて支援すべきと思います。日本発の技術を支援しないで、つぶすのがお得意の日本の体質を変えなければ、日本は確実にダメになります。

(by 松田卓也)

*プレゼンテーション資料ダウンロード: