シンギュラリティ(技術的特異点)とは、将来、 人工知能の能力が人類のそれをはるかに超え、 その結果として科学技術が猛烈なスピードで発展しはじめるときのこと。人間を超越する「超知能」が生まれたとき、 人類の歴史はどこへ向かっていくのでしょうか。

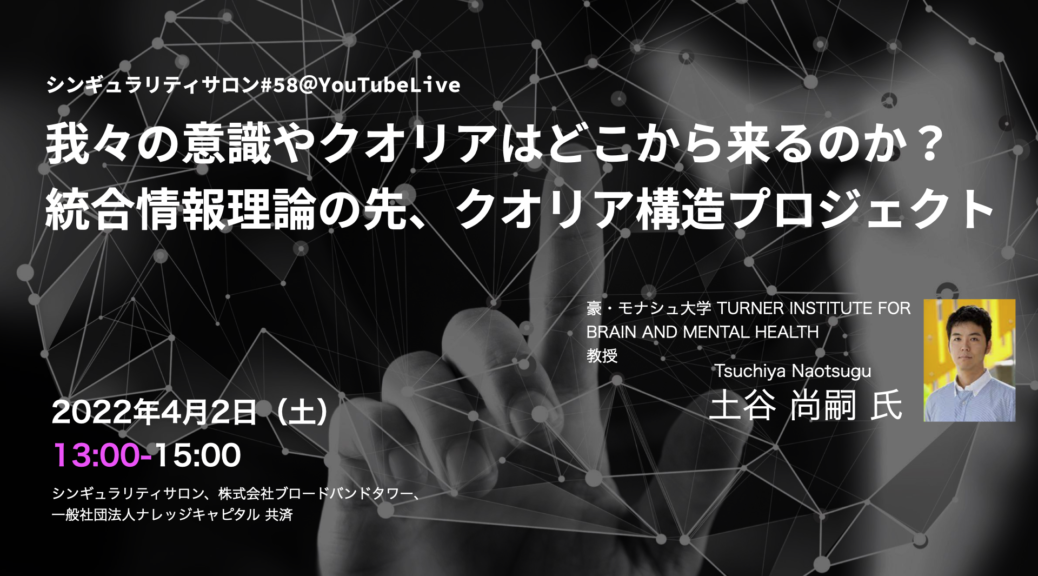

今回のシンギュラリティサロンは、オーストラリア・モナシュ大学の土谷尚嗣さんをお招きし、「意識とクオリア」の謎を解明する、先進的な研究プロジェクトについてお話いただきます。

■開催日時と申込み

【日時】 2022年4月2日(土) 13:30-15:30

【方法】YouTube Liveでのオンライン配信

【参加費】 無料

【定員】なし

■タイムスケジュールと概要

13:00 – 13:10 冒頭挨拶と講師紹介

13:10 – 14:10 講演 「我々の意識やクオリアはどこから来るのか? 統合情報理論の先、クオリア構造プロジェクト」

【講師】土谷 尚嗣 (つちや なおつぐ)氏

豪・モナシュ大学 School of Psychological Sciences教授、株式会社国際電気通信基礎技術研究所 客員研究員

プロフィール

2006年カリフォルニア工科大学(Caltech)で博士号を取得、Caltechでポスドク研修を受けた後、科学技術振興機構(JST)からPRESTO助成金を受け、2010年に日本に帰国。2012年1月 、モナッシュ大学の心理学部・准教授に就任。 2013年からARCフューチャーフェロー。 研究対象は、意識の神経基盤を解明すること。 具体的には、1)無意識による処理の範囲と限界、2)注意と意識の関係、3)動物・人間の多チャンネル神経記録の分析による意識と相関する神経活動、4)意識の実験理論、特に意識の統合情報理論。

著書:「クオリアはどこからくるのか?: 統合情報理論のその先へ (岩波科学ライブラリー 308)」

関連リンク:

・研究室ホームページ: https://sites.google.com/monash.edu/tlab/home

・研究室 Twitter: https://twitter.com/conscious_tlab

・個人Twitter: https://twitter.com/NaoTsuchiya

・Youtubeチャンネル “Neural basis of consciousness” :https://www.youtube.com/ channel/UCvRuQWqbKbHJFCC4xabOI4g

Profile (from ‘https://researchmap.jp/usotech’)

Dr Tsuchiya was awarded a PhD at California Institute of Technology (Caltech) in 2006 and underwent postdoctoral training at Caltech until 2010. Receiving a PRESTO grant from Japan Science and Technology (JST) agency, Dr Tsuchiya returned to Japan in 2010. In Jan 2012, he joined the School of Psychological Sciences at Monash University as an Associate Professor. Since 2013, he is an ARC Future Fellow. His main research interest is to uncover the neuronal basis of consciousness. Specifically, he focuses on 1) the scope and limit of non-conscious processing, 2) the relationship between attention and consciousness, and 3) the neuronal correlates of consciousness by analysing the multi-channel neuronal recording obtained in animals and humans and 4) testing a theory of consciousness, in particular, integrated information theory of consciousness.

【講演概要】

主観的意識(=クオリア)が脳からどのように生じるかという問いは、現代科学に残された大きな謎である。本講演では、まず、大まかな意識の定義と、過去の哲学的な枠組みと、現代の脳科学をベースにした意識研究の流れについて論じる。

その中で、「意識そのもの」が、言語に尽くしがたく定義も難しいため、従来の意識研究では、何らかの視覚刺激に対する経験を「見えた・見えない」といったの二値的な判断に還元し、その神経相関を探す手法が取られてきたことを指摘する。

その上で、従来手法では難しいと考えられてきた、ある瞬間の視覚意識クオリアの特徴づけの問題に対して、そのクオリアと様々なクオリアとの関係性を大規模に特徴づけるという新しいパラダイムを提案する。

このパラダイムは、数学の圏論(特に米田の補題と呼ばれる定理)に裏付けられたものであることを紹介し、またこの考えがどのように我々の実生活におけるクオリアや、他の分野での研究活動(言語学における言葉の意味など)に関連するかを概観する。

最後に、この新しいパラダイムに基づいた視覚意識実験と、脳活動計測・薬理不可操作を組み合わせ、さらに脳活動の情報構造解析(統合情報理論など)を持ち込むことで、視覚クオリアと脳の情報構造の関係性を明らかにすることを目指す、科研費学術変革領域B「クオリア構造」における研究内容を紹介する。

時間があればアフターサロンでは、人間の発達過程でどのように意識が変化していくのか、進化の過程でどのように意識は変化してきたのか、人工知能に意識は宿るか、仏教における空の概念と現代的な意識の考えはどのようにつながるか、死をどのように捉えるか、などの様々な問いについて議論し、新しい科学の潮流をみなさんと共有したい。

14:10 – 15:00 座談会

【登壇者 土谷 尚嗣 氏 + 松田 卓也氏(神戸大学 名誉教授)・塚本 昌彦氏(神戸大学大学院工学研究科 教授)・小林 秀章 氏(セーラー服おじさん)

【司会】保田充彦(株式会社XOOMS代表、ナレッジキャピタル・リサーチャー)

■シンギュラリティサロンとは

シンギュラリティサロンは、シンギュラリティに対する専門家、 一般市民の意識改革を促すべく、ナレッジサロンを 会場に2015年より講演や勉強会を重ねてきました。新型コロナウイルス「 自粛」後、2020年秋から、ナレッジキャピタル・SpringX超学校ONLINEでリアルとバーチャルを横断する新たなシンギュラリティサロンの活動を開始しました。こちらの「シンギュラリティサロン・オンライン(YouTube Live)」は、従来のシンギュラリティサロンの方向性を踏襲しつつ、「SpringX超学校ONLINE」よりも「コア」なテーマの講演と座談会をお届けします。

■お問い合わせ:シンギュラリティサロン事務局 admin@singularity.jp

主催

シンギュラリティサロン

共催

株式会社ブロードバンドタワー、一般社団法人ナレッジキャピタル