日時 2017年03月12日(日)13:30- 18:00

場所 グランフロント大阪・ナレッジサロン内プレゼンラウンジ(ナレッジキャピタルへのアクセスはこちらを、施設内のナレッジサロンへのアクセスはこちらをご参照ください)

講演1(13:30-14:30)

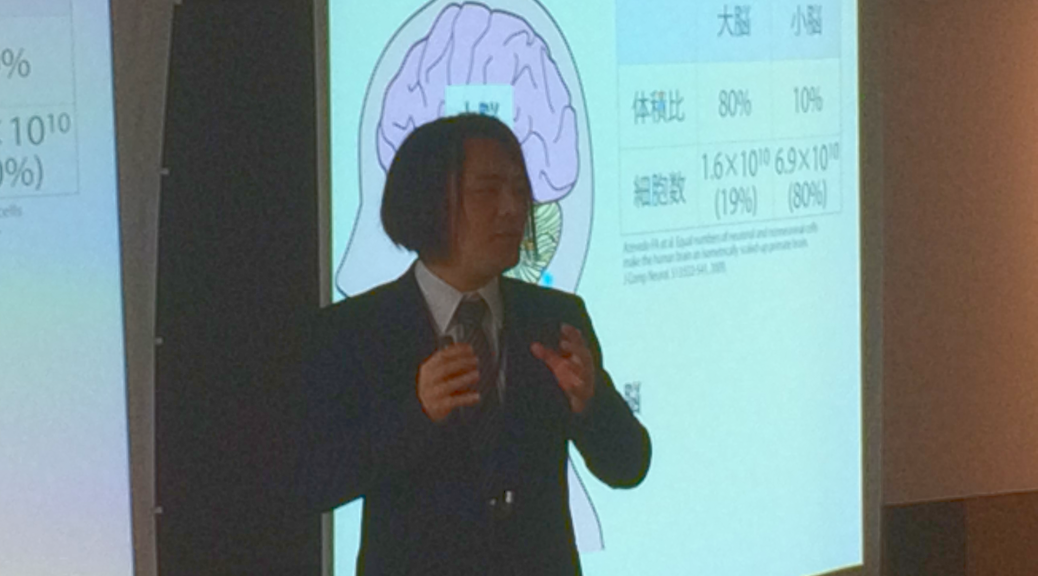

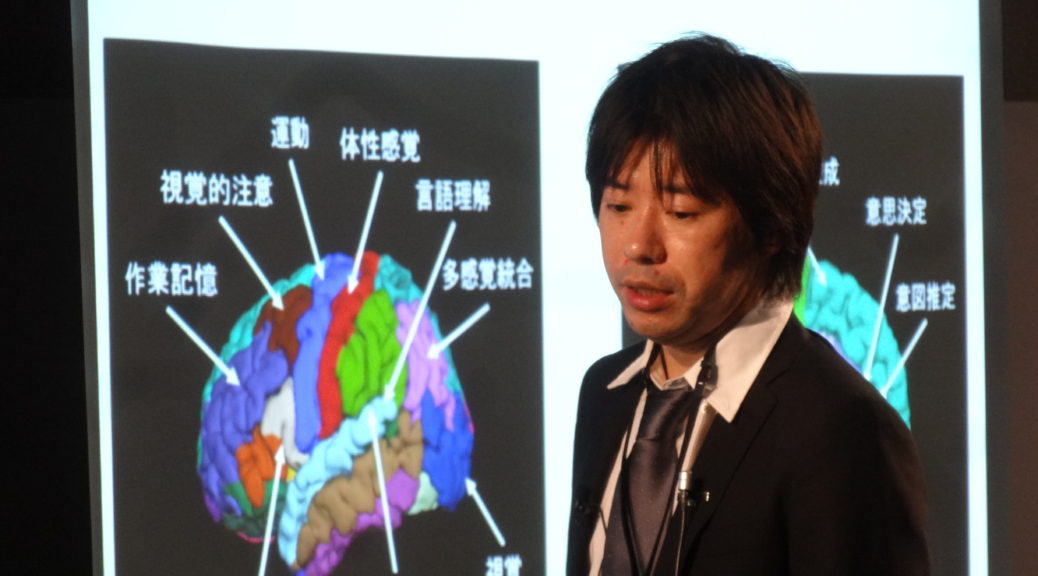

「人工知能の当面の限界とその克服への展望~心理学と生物学の視点から」 石川 幹人 (明治大学情報コミュニケーション学部教授)

【概要】

最近の人工知能技術の進展はめざましい。将来人間が機械に支配されてしまうのではないかという恐れさえも表明されている。その恐れは1980年代の人工知能ブームの時にもささやかれたが、その後は「恐れるに足らず」としりぞけられた。今回もまた結局のところしりぞけられるのだろうか、それともこんどは本当に恐れるにふさわしいのだろうか。

本講演では、1980年代に指摘された人工知能の限界のうち、何が克服されて何が克服されていないのかを解説する。また残された限界を克服する方向性について展望を述べる。

休憩(14:30-14:40)

講演2(14:40-15:40)

「疑似科学とされるものの科学性判定~超心理学の事例に注目して」 石川 幹人 (明治大学情報コミュニケーション学部教授)

【概要】

自然科学は長足の進歩をとげ、農業や工業を通して我々の生活向上に貢献してきた。科学的方法やその成果は高く評価されるべきだろう。だが、科学の先端では、その成果はまだ不確定で揺らいでいる。確実性が高まるまでやたらに利用してはいけない。しかし、検証が不十分なサプリメントが、科学の装いのもとに売られている実態がある。

本講演では、科学の装いをもっているだけで科学とは言えない「疑似科学」を見抜く方法を紹介する。一部、超心理学の研究テーマをとりあげながら、科学的方法を人間や社会に展開する場合の難しさについて触れる。

【講師プロフィール】

1959年東京生まれ。東京工業大学理学部応用物理学科卒。同大学院物理情報工学専攻、松下電器産業(株)マルチメディアシステム研究所、(財)新世代コンピュータ技術開発機構研究所などをへて、1997年に明治大学文学部に赴任し、現在同大学院情報コミュニケーション研究科長。東京農工大学大学院工学研究科物質生物工学専攻にて論文博士(工学)拝受。専門は認知情報論および科学基礎論。2002年デューク大学に客員研究員として滞在。2013年国際生命情報科学会賞、2015年科学技術社会論柿内賢信記念賞などを受賞。現在「疑似科学とされるものの科学性評定サイト」を運営。主な著書に、『入門・マインドサイエンスの思想~心の科学をめぐる現代哲学の論争』(共編著、新曜社、2004)、『心と認知の情報学~ロボットをつくる・人間を知る』(勁草書房、2006)、『人間とはどういう生物か~心・脳・意識のふしぎを解く』(ちくま新書、2012)、『超心理学~封印された超常現象の科学』(紀伊國屋書店、2012)、『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』(PHP新書、2016)などがある。

休憩(15:40-15:50)

パネルディスカッション(15:50-17:00)

「先端科技術と疑似科学問題」

【概要】

先端科学技術を一般市民に向けて発信する場合に、その不確実さが適切に伝わらない問題点がある。研究者が夢を抱きながら研究を続けている途上にあるものが、確固たる成果ですぐに利用できるもののように感じられてしまう。またそれがビジネスに悪用されることもある。研究段階と利用段階を分離した「科学コミュニケーション」の確立について議論したい。

石川幹人、田中嘉津夫(岐阜大学名誉教授)、松田卓也(神戸大学名誉教授)、高橋昌一郎(國學院大学教授、司会)

懇親会(17:00-18:00)