さる2015年8月29日、グランフロント大阪・ナレッジサロンにて、シンギュラリティ・サロン「第8回公開講演会」を開催しました。

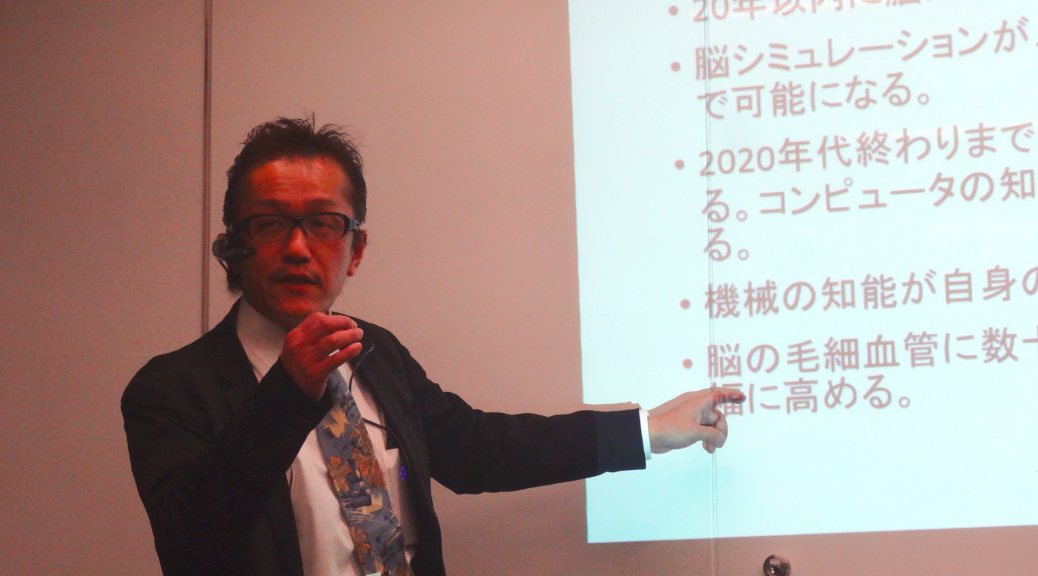

今回も、共催のナレッジキャピタルさんから、とてもクールなプレゼンテーションラウンジをお借りして、同じく共催のブロードバンドタワーさんからは「飲み物(アルコールあり)」無料サービスもご提供いただくという、極めて幸せな状況に盛り上がる中、スポットライトが照らすステージの上に現れたのは、人間なのかアンドロイドなのか区別がつかない、あの石黒浩教授!

人間そっくりのさまざまなアンドロイドを開発してきた石黒教授ですが、実はご自身はロボットに興味はなく、人間に興味があるからアンドロイドを作っているとは意外な事実。しかも、その裏には「人間嫌い」があるというのでさらに意外。しかし、お話が、人間としてのアイデンティティとは何か、「人の気持ちを考える」ことはできるのか、そもそも人間とは何かなど、どんどん哲学的な話題になっていく中、石黒教授のめざす方向がおぼろげながらわかってきたように思いました。石黒教授は哲学者なんですね!でも、ちょっと真面目な話が続くと、まわりを気づかってギャグを入れるなど、さすがエンターテイメント志向の大阪の研究者。というか、世界で石黒教授にしかできないパフォーマンス。これもまた、人間研究の成果なのでしょうか!

「アンドロイドは年を取らないので、僕も年をとってはいけないんです。それで、整形手術を受けたんですよ。年取ったアンドロイド作るより、自分が整形手術を受けたほうが安いから」と、冗談か本気か区別がつかないことを話す実物の石黒教授は、とにかくすごい存在感。講演の最初から最後まで、百名近くの聴講者は石黒教授の話に釘付け。数十秒に1回のペースで爆笑の渦に巻き込まれながら、まさに時間がたつのを忘れる、ハイクオリテイなショーのような雰囲気でした。会場といい、飲み物といい、そして、エンタメ性あふれるお話と言い、今までにない、今まででもっともハイテンションなシンギュラリティサロンでした。

*今回はプレゼンテーション資料の公開はありません。