私は人工知能をつくるという研究と、それを使って何かをやるという研究の両方をやっています。今回でシンギュラリティサロンでお話させて頂くのは3回目となります。少々抽象的な話もありますが、これまでの二回とは少し違った切り口からお話をさせて頂きます。

【総務省・AI開発ガイドライン(案)について】

今、総務省の情報通信政策研究所・AIネットワーク社会推進会議で「AI開発ガイドライン」のたたき台を作成しています(全脳アーキテクチャ関係者では、ドワンゴ山川さん・東大松尾さん・電通大栗原さんなどもメンバー。本日の講師の駒大井上さんも。)。去年のG7情報通信担当大臣会合や伊勢志摩サミットでも議題にして頂き、今OECDで国際合意に向けた議論が始まっています。先々週はWashington DCで開催された日米シンポジウム(主催は日本国大使館、米国側はカーネギー財団)に私もパネリストとして参加し、「異例に盛況」な盛り上がりの中、非常に協力的な雰囲気を作ることが出来、AIの分野で今後の日米のパートナーシップはどうあるべきかなどを議論しました。

【人類を再発明するために必要な事=第五の科学、AI駆動型科学】

今日はまずAIを何に使うかという話をします。先程、駒沢大学井上先生が「AI革命後の経済」についてお話されましたが、今後の経済成長はAIによる科学技術(研究開発)のイノベーションの自動化が支配的な項になります。AIの応用先は、実は科学技術をはじめとする研究開発の自動化が本命であるということで、本日は第五の科学・AI駆動型の科学についてお話したいと思います。

サイエンスではまず自然現象を観測して、データの中にある法則性やパターンを発見する方法、即ち帰納という流れがあります。その昔チコ・ブラーエが天体の運行を観測していて、その後ケプラーが法則を発見したのですが、彼はそれを直感から行いました(経験記述=第一の科学)。これをコンピュータが加速すると統計的機械学習(データ=第四の科学)になります。

もう一つのやり方は仮説から出発して演繹的に推論するものです。ケプラーの後、微分方程式でニュートンが天体の位置を予測しました(理論=第二の科学)。更に20世紀後半デジタルコンピュータが出現すると計算器シミュレーション(計算=第三の科学)が可能になり、紙と鉛筆だけでは解けないような大規模な問題に関してもシミュレーションと実験を比較することで仮説検証が可能になりました。私は次に来るべき「第五の科学」はAI駆動型科学だと思っています。AI駆動型科学の実現にはまだ2つ足りないものがあります。一つは仮説をどうやって計算機に作らせるか。そのためには帰納と演繹に次ぐアブダクション(仮説生成)という推論形式を計算機に実装する必要があります。もう一つは、データを取るにしても検証するにしても非常にハイスループットで高精度な実験データを取る必要があります。実験をロボットにやらせるということが必要です。

AI駆動科学は自然科学だけでなく、あらゆる知的活動に広範なインパクトを持つでしょう。例えば、政策立案や企業の経営なども革新するはずです。

ただ、本日は細胞生物学を起点に考えたいと思います。なぜなら、細胞生物学はAI駆動型科学の技術を磨くフィールドとして「十分に複雑」であり、「十分に飼いならされている」という2つの重要な条件を満たしています。例えば生態系や社会システムも複雑系ですが、実験室の中で実験出来る細胞と違い、実験が不可能です。細胞生物学でAI駆動型科学のプラットフォームをつくり、将来的には社会科学、政策、あるいはアートの分野にも展開してゆきたいと考えています。この考え方は理化学研究所でも活発な議論が行われているところです。

自然科学では、20世紀前半、相対性理論までは一人の天才が解ける問題がまだまだありましたが、量子力学以降は天才が何十人も束になってやっと一つの問題が解けるくらいに複雑化しました。20世紀後半になると、スパコンなどの登場で計算能力が上がり、大自由度非線形系でも解けるようになりましたが、とはいっても支配方程式がわかっているもの(問題の複雑さが創発的、即ち支配方程式は単純だがその表現型が複雑なもの)でしかまだ十分に力を発揮出来ていません。例えば天気予報は上手く行っていますが、一方で生態系や細胞のシミュレーションは非常に難しいのです。なぜなら、人間の細胞の場合、遺伝子が2万個なので2万本の方程式を書かなければならないので人間の手で書くのは難しい、言い換えれば、複雑さが内在的なのです。このような系の問題は21世紀の現在においても全く解かれていないと言っても過言ではありません。

具体的に私が本務としている理研の生命システム研究センターで取り組んでいるプロジェクトが「DECODE計画」と呼ばれるものです。細胞の内部状態は、タンパク質の量やDNA・RNAの量を測れば分かるのですが、しかし基本的には細胞をすりつぶさなければなりません。一方で顕微鏡を用いたイメージングは、細胞を殺さなくても内部状態を取ってこれますが、精密な情報は得られません。これら二種類のデータを同時にマルチモーダルで学習させて、片方だけを見せてもう片方を連想させるような機械学習(人工知能)技術を作ろうとしています。それができると生命科学は非常に変わってきます。

具体的に今進んでいる一例を紹介しますと、「造血幹細胞の分化」を画像解析から予測しようとしています。また、私がCIOを務めるRBIという会社では、実験ロボットシステム「LabDroid」の開発を行っています。これは、効率的な新薬の開発を、人工知能技術を搭載したマシンで実現するためのプロジェクトです。ライフサイエンスの分野では専門の違う別拠点で同じ実験を再現することは難しく時間もかかるのですが、インターネット上で実験のプロトコル(手順書)を送るだけで専門性の異なる遠隔地のラボでも同じ実験を完璧に再現できるようになりました。これによりサイエンスの根本である実験の再現性を可能にし、同時に実験の単純作業を省力化し人材の有効活用も図ることが可能になります。

再現性が難しいのは、人間が同じことを繰り返しすることが難しい事と手順を記述する自然言語が曖昧なためです。これをコンピュータにやらせるには自然言語で書かれた曖昧さを排除する必要があり、今、産総研と共に「実験プロトコル記述言語」プロジェクトを立ち上げています。また、私たちのクラウド情報システム「LabSphere」というのは、ロボティックシステムと人間がやり取りするための“ライフサイエンスのためのクックパッド”です。

近い将来我々は「Robotic Biology Center」の設立を目指しています。センターには多数のロボットを並べて各国の研究者からオンラインで実験の手順書をアップロードしてもらい、実行し、結果を返します。これにより実験の第三者認証もでき、信頼性が上がるとともに実験コストも飛躍的に下がり、同じ研究資金で何十倍ものデータを取ることができます。又、データの即時共有も可能となります。更に実験家と理論家のより効率的な協業が可能となります。また、自動化により24時間利用すれば高額機器の稼働率も向上し、少子高齢化に対応した人材活用が実現できるということになります。

【脳は報酬系を内蔵したアーキテクチャ】

先程、松田先生から汎用人工知能には脳全体が本当に必要なのかどうかという問題提起がありました。今までの通常の情報システムは動作そのものを直接プログラムしていました。アルファ碁はじめとする強化学習は上位にある報酬ないし行動原理だけをプログラムし、残りは問題の解き方を学習していくというものでした。脳型に報酬系も入れると、行動原理の学習の仕方自体のプログラムも学習していくというシステムになり、AIシステムが根本的には知的労働の自動化システムと考えれば、自律性が高まるほど価値が高まるのです。感情というとなかなかややこしい話になりがちですが、機能的な観点から割り切って考えれば学習パラメータの大局的調整を行うアーキテクチャはすなわち感情を有していると見ることもできます。

ところで、AIが賢くなってサイエンスの研究を行っていくとき、横軸を変数の数N(問題の規模)、縦軸を複雑さC(問題の難しさ)とすると、問題の認識に必要な能力は線形にしか増えませんが、問題を解くために必要な能力は線形よりも急速に増大すると考えられ、賢くなるとなるほど「無知の知」が身に染みるでしょう。その意味では、人間の科学者もAIも違いがありません。ただ、その一方で人間は複雑な環境の中で生き延びてきた訳で、複雑な問題を次元の落とし込み・抽象化・直感・感情などの力(パターン認識)で解いてきました。こうした計算の計算量のオーダーは基本的には定数(一定)と置けます。パターン認識は機械学習の得意分野であり、それを組合せて難しい問題をAIに解かせようとした時に、ベイズ的な推論、直観というのも鍵となる概念の一つになるのではないかと思います。

【南方熊楠の曼陀羅】

さらに話は変わりますが、物事を抽象的に捉えるという話に関連し、日本を代表する科学者の一人南方熊楠は、曼荼羅の落書きを残しています。バタフライ効果など20世紀の後半に発達した複雑系科学でありますが、彼は20世紀初頭でこの複雑系をこの曼荼羅の中に予言していたと言えます。

熊楠は世の中の事象は5つの不思議、即ち「物不思議」=物理学と「心不思議」=心理学、「事不思議」=出来事、「理不思議」=論理学・数学、「大不思議」=宇宙の成立ち(特異点)から成り立っていて、この曼荼羅図は、世の中の事象を解明するための平面(モデル)として示しています。交錯した線の中心にあるイを彼は「萃点(すいてん)」と呼んでおり、そこにはさまざまな線、即ち見通しが良くなる点(事理)が集まっています。イ、ロで起こった出来事は、チ、リの2点で起きた出来事と関係があるかもしれず、ヘとトのように遠い場所でおきた出来事も、わずかにオやワと接しているヌのようなまるで関係のなさそうな事理が、実は同じ原因で結びついている可能性もあるということを示しています。

第一次・第二次産業革命は、ニュートン力学・微積分学理論を根本として、さらにその後はマックスウェル・ボルツマンなどの統計力学に発展しました。第一次・二次産業革命の契機となった汎用目的技術は内燃機関(原動機)でしたが内燃機関の効率の限界を定式化したカルノーサイクルの発見がその基底にありました。

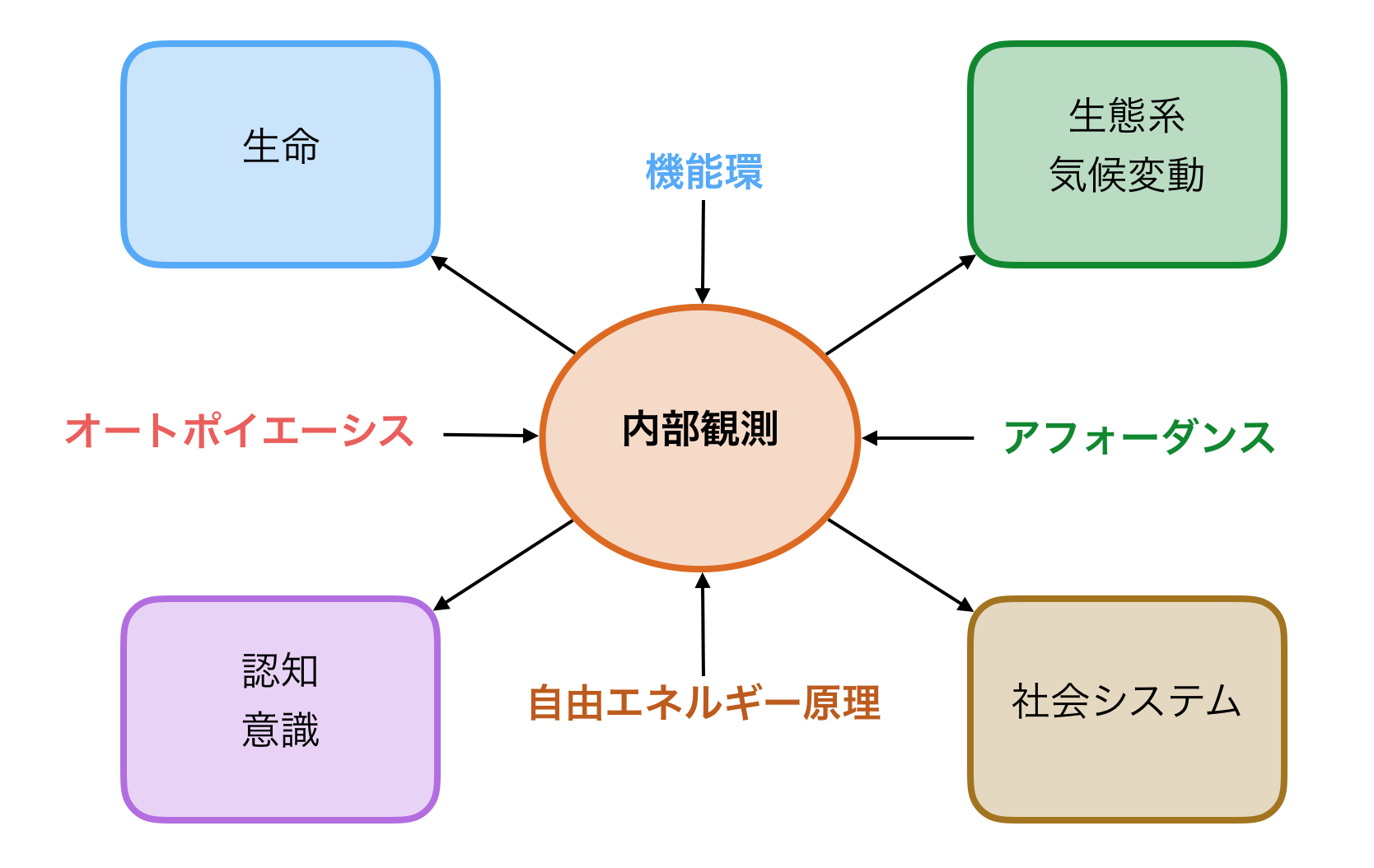

では、今後の人工知能時代の科学の「萃点」はどこにあるでしょうか。

認知心理学でアフォーダンスというものがあります。コップを見た時、見ただけでそれは飲物を入れて取っ手を掴んで口に運ぶという、飲物を飲むための道具だということを我々は理解しています。しかし、コップというものの機能自体はコップにはなくて、コップという道具は、我々が1メートルくらいのスケールの身体に腕が2本持ち、親指と対となる指が4本あって身体的・物理的な構造とモノの認識の仕方が相互作用することによって初めて機能というものが立ち現れてきます。

あるいは、生態学でユクスキュルの環世界というものがあります。彼はダニの研究から、環境は生物が作り出すという事を示しました。即ち、ダニは発達した嗅覚・触覚・温度感覚を持っており哺乳類が近づくと感知します。ダニは視覚・聴覚を持たないが内的世界は知覚器官の構造・身体性によって形づけられ、独自の環境(内部モデル)を作り次に起こることを予測しながら生きているのです。

あるいは、システム論のオートポイエーシス(マトゥラーナとバレーラ1980)もある種似た話です。生物ではDNAを鋳型にして代謝系という酵素の反応ネットワークが動いています。このネットワークが動くことによって次の瞬間に向かって自分自身を作り出し続けており(これをオートポイエーシスと呼ぶ)、それが生きる事即ち、生命の定義とされています。ここで面白いのは構造的カップリング(相互に自律的・閉鎖的でありながら、相手のシステムの環境条件をつくりだしているようなシステム間の関係)で、あるシステムがあり、そのシステムにとっては片方が環境となっていて、相互作用によって対象となったシステムが変わり、その結果自分も変わるのです。

神経科学では自由エネルギー原理(フリストン2006)というものが最近出てきました。神経科学で「予測符号化仮説」というのがあります。脳には視覚野があり、前に行くほど抽象的な概念の操作をしています。ディープラーニングの構造と同様、レイヤー的に多層構造になっています。各層毎に何を行っているかの仮説の一つとして、網膜から入った情報が最初にプロジェクトされて、各層が次に何が起こるかを予測しており、トップダウン予測とボトムアップ入力との差を最小化しています。これも環境と相互作用する感覚器・作用器があり、行動と知覚の感覚と予測の誤差をとり常に内的環境モデルをもっていて、それが外で何が起こるかの予測をし、感覚のセンシングと次に何をするかというアクチュエ―ション動作を統合的に扱っているのです。

複雑系物理では内部観測です(松野孝一郎 1997)。今までのニュートン力学をはじめとする近代科学では、平面から離れた俯瞰した外部観測者がいて観測していたのですが、複雑系を解くためにはその視点では不十分です。内部観測者がいて、一つ一つのエージェントは相互作用するまではお互いを知らない、相互作用して初めて何か情報を得る、自分から相手への観測=エネルギーのやり取りによって相手も自分も変わります。元神戸大、現早稲田大の郡司氏によれば、「以前の論理と以後の論理とを接続する関係性こそが創発で、以前の論理で現れる果てとしての矛盾が矛盾でないと宣言される(疑似的解決)限りでのみ、以後の論理が表れる」、即ち一つ一つのエージェントの履歴が独自ルールや内部モデルによる予測等の整合性のとれたやり方で行動を決定しているのですが、違うものに出合うと、それまで想定しなかったことが起こります。それによって論理が破たんし、無理やり疑似的な解決をしようとするので、以前にはない論理が生まれ、それこそが複雑系における創発現象を引き起こすものです。

【まとめ】

オートポイエーシス、機能環、自由エネルギー原理、アフォーダンス、(中心に何があっても良いのですが、例えば)内部観測など、前世紀から今世紀にかけて様々な理論が散発的に出てきました。言っている事は根本的に同じで、主体と客体があるのではなく、一つ一つ全部が主体なのです。それらが相互作用することによって自分も変わるし相手も変わり、創発が生まれます。このような事を突破口にして今まで解けなかった問題を解いていくという芽が今、見え始めているのかと思います。ただ、経験科学においては、これらの理論は形式的に定義されていないことがしばしば批判されてきました。ただしフリストンの自由エネルギー原理に関しては数値計算が可能であるという点で画期的です。我々のラボではこれをニューラルネットワークで実装する研究をしており、近いうちに何らかの成果を発表できるでしょう。

文科省ポスト京プロジェクトでは、そのアプリケーションの1つとして、OIST銅谷先生を中心としたプロジェクト「思考を実現する神経回路機構の解明と人工知能への応用 脳のビッグデータ解析、全脳シミュレーションと脳型人工知能アーキテクチャ」が立ち上がりました。そのチームの半分は脳のエミュレーション・シミュレーションをやっていて、半分は全脳アーキテクチャをやっています。私はここでBriCAという脳型の非同期分散計算基盤ソフトウエアの開発を担当しており、これを用いて自由エネルギー原理をスパコンで大規模実行しようとしています。これは山川さんと一緒にやっています。2020年までに全脳に匹敵する規模でのリアルタイム計算を実現することを目標にしています。

第一次・第二次産業革命(近代科学)ではニュートン力学(微積分学)がベースにあり、因果律的、決定論的でした。外部にある客観的な視点から主体と客体を分離して俯瞰する形で主体と環境は独立しています。一方、これからのAI時代の科学は複雑系の問題を解いていかなければなりません。そこでは客観的な視点から数を数える頻度主義ではなく、主体の信念にもとづくベイズ統計の考え方がベースになります。主観(間主観)的と言っても良いでしょう。主体と環境は一体であり、構造的にカップリングしています。制御理論に関して言えばフィードバックから予測へのパラダイムシフトが起きるでしょう。

理化学研究所 生命システム研究センターチームリーダー、特定非営利活動法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ副代表

高橋恒一

(報告:大久保香織)